Gotico di Sardegna |

|||||||||||

|

|

|||||||||||

|

|

|||||||||||

|

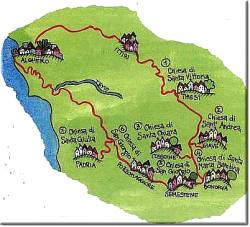

Benché la conquista aragonese

risalga quanto meno al 1436, è solo verso l'inizio del XVI secolo che nel

Nord Sardegna incomincia ad affermarsi con chiarezza uno stile di marca

iberica nell'architettura religiosa: uno stile che può già

definirsi tardo-gotico al suo primo apparire e che resisterà nell'isola per oltre

un secolo. In una piccola area del Meilogu sorsero allora ben nove chiese

parrocchiali che, per quanto disperse nel tempo sull'arco di circa cento

anni, mostrano nel loro insieme un'unità stilistica e una continuità di forme

davvero eccezionali. Accogliendo e come cristallizzando nel tempo i moduli

gotico-aragonesi, adattandoli al gusto della religiosità locale, innervandoli

a poco a poco di suggestioni rinascimentali e manieristiche, le maestranze

catalane immigrate e quelle indigene che ne rilevarono l'eredità finirono col

disegnare i tratti di un'architettura d'importazione e insieme

paradossalmente originale, fortemente connotata nel suo particolarismo e

sottilmente diversa da ogni altra: un'architettura che, senza forzare la

realtà e la storia, può a ragione definirsi sardo-aragonese o gotico-sarda,

se non addirittura (considerando gli stilemi inconfondibili di quest'area

ristretta) gotico-logudorese. L'elegante portale gigliato inquadrato da due

robusti contrafforti laterali, spesso sporgenti in due ali d'effetto

scenografico, e l'interno mononavato, suddiviso in campate voltate quasi

sempre a crociera, sono per così dire il corredo genetico essenziale di

queste sette chiese (cui vanno aggiunte, per completare la collezione, le

parrocchiali di Torralba e Cheremule, escluse dal nostro breve itinerario):

su questa solida intelaiatura l'evoluzione del gusto e l'estro degli uomini

si sono divertiti a innestare variazioni di ogni sorta, alternando sulle

facciate gli ornamenti di reminiscenza romanica a quelli d'ispirazione

moresca, e soprattutto arricchendo gli interni di decorazioni fantasiose, di

cappelle laterali che sembrano talvolta distaccarsi dal corpo dell'edificio

come piccole chiese a sé stanti, abbigliando le colonne di plinti e capitelli,

decorando le volte di formelle o rivestendole di maioliche policrome in

rilievo. Un viaggio monografico in questo piccolo universo poco noto di arte

marginale e dolcemente tardiva permette di acquisire, strato dopo strato, la

consapevolezza di come una cultura, trapiantata in un'altra terra, ne

assorba i sapori. 1. Thiesi: Chiesa parrocchiale

di Santa Vittoria (1590 circa). Il nostro

itinerario, che può essere immaginato con partenza e arrivo ad Alghero, più o

meno equidistante (una cinquantina di chilometri) dai due punti estremi, ha

la sua prima meta nel centro di Thiesi. Un primo elemento di originalità

della parrocchiale di Santa Vittoria è dato dall'asimmetria della facciata

che, mentre su un lato si protende nella quinta obliqua e molto accentuata

del contrafforte, dal lato opposto si addossa alla base quadrata del campanile.

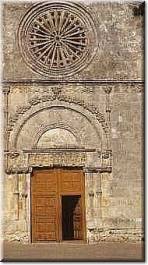

La facciata della chiesa di Santa Vittoria di Thiesi Bellissimo

il rosone a raggiera, dai cui trafori traspaiono gli spicchi policromi della

vetrata. Luminoso l'interno, la cui unica navata è suddivisa da agili archi a

sesto acuto in quattro campate voltate a crociera. Il prezioso pulpito

ligneo, della stessa mano di quello di Ardara, è del primo Seicento. 2. Giave: Chiesa parrocchiale

di Sant'Andrea (1583 circa). Dell'originario impianto

romanico la chiesa conserva il disegno nitido della modesta facciata a

spioventi, liscia e nuda, sulla quale il gotico portale gigliato risalta con

particolare evidenza. I contrafforti laterali, qui, sono in linea con la

facciata. Nel tardo Seicento la parrocchiale di Giave ha subito profondi

rimaneggiamenti, sia all'esterno (finestra quadrata che sovrasta il portale,

ordini superiori - a pianta ottagonale - e guglia conica del campanile) sia

soprattutto all'interno dove, nella sagrestia di sinistra, si cela l'elemento

di maggiore originalità dell'edificio: due fi lari di colonne dai plinti e

dai capitelli fantasiosamente elaborati, ornate da teste di serafini nelle

modanature superiori e sormontate da una fila di formelle in rilievo. Questo

ampliamento risale a un periodo compreso fra l'ultimo decennio del XVII e il

primo del XVIII secolo e costituisce un esempio suggestivo di come, in

Sardegna, il gusto barocco si eserciti con trattenuta esuberanza sopra linee

e forme ancora tardorinascimentali. Per il resto anche l'interno mononavato,

suddiviso in cinque campate voltate a botte, tradisce l'origine

gotico-aragonese. 3. Cossoine: Chiesa

parrocchiale di Santa Chiara (ultimo quarto del XVI secolo). Le due semicolonne che,

prolungando fino alla cornice i pilastrini esterni del portale gigliato,

sostengono due teste di mostri denunciano la filiazione diretta della

parrocchiale di Cossoine dal raffinato modello di Padria, ribadita dal

rosone dall'ampia cornice modanata. Nell'interno, sopra lo stilema gotico-aragonese

dell'aula mononavata partita in tré campate voltate a botte, la fantasia

fervida e talora ingenua degli artigiani locali si è sbizzarrita a ornare i

capitelli di sculture sacre e profane, di gusto e plasticità

rinascimentali, raffiguranti angeli, aquile, suonatori di liuto, ballerini.

In una delle cappelle laterali, infine, la volta è decorata con formelle in

rilievo, estremamente variate nei colori e nelle figurazioni. 4. Bonorva: Chiesa parrocchiale di Santa Maria Bambina (1582 circa). La derivazione

gotico-aragonese del portale gigliato è confermata dai due pilastrini che si

prolungano lungo la facciata fino alla cornice ad archetti: eppure l'arco a

tutto sesto è sormontato da un architrave con timpano triangolare, di chiara

ispirazione rinascimentale. L'interno è, secondo il modulo ormai noto, mononavato

e suddiviso in cinque campate da archi a sesto acuto. Anche qui, però, la

mano dell'artigiano e il gusto della religiosità popolare si manifestano

liberamente nelle sculture che adornano i capitelli, specie quelli della

prima campata. Interessante anche, nella prima cappella a sinistra, il

fantasioso ornamento a formelle sulla cornice della volta. 5. Semestene: Chiesa parrocchiale

di San Giorgio (1620-1630 circa). La parrocchiale di Semestene è

la più tarda fra quelle che compongo no questa piccola famiglia e, nella sua

sobria ma non banale linearità, costituisce un esempio di come l'architettura

sarda trapassi dal tardo-gotico al tardo-rinascimentale sviluppando,

nell'anacronismo inevitabile dell'isolamento, caratteri di sincretismo

stilistico Costruita in posizione scenografica, con magnifica vista sui mossi paesaggi vulcanici del Meìlogu, la parrocchiale di San Giorgio domina sul piccolo villaggio di Semestene La facciata di calcare chiaro,

suddivisa in specchi da paraste, incornicia il bei portale inquadrato a sua

volta fra due paraste scanalate e sormontato dal timpano e dalla finestra

rettangolare in asse. Nulla, all'esterno, lascia indovinare l'impianto

gotico-aragonese che si rende invece manifesto all'interno: l'aula

mononavata, fedele a un modello che resiste immutato da oltre un secolo, è

ripartita in quattro campate, tre delle quali voltate a botte, una a

crociera. La chiesa sorge in posizione scenografica, alta su una terrazza

cui si accede da un'ampia scalinata, e costituisce un monumento di

sorprendente bellezza e importanza in un minuscolo paese che contava, al

1998, duecentocinquantadue abitanti. 6. Pozzomaggiore: Chiesa

parrocchiale di San Giorgio (1550 circa). La facciata si apre fra i

contrafforti laterali obliqui che, esplorando fino all'estremo limite le

potenzialità scenografiche del modello, si prolungano in due quinte che

fanno l'effetto di grandi ali spalancate. Sopra il bei portale gigliato corre

un ampio fregio ad archi intrecciati che, come la cornice, si prolunga nei

contrafforti, ripartendo la facciata in due ordini: in quello superiore, ai

lati del grande rosone, i contrafforti si prolungano in due ali più corte,

tagliate quasi ad angolo retto, la cui ipotcnusa svasata accentua lo slancio

verticale del frontone a spioventi. L'interno è rigorosamente mono-navato,

suddiviso in cinque campate voltate a crociera, con eleganti ornamenti nei

capitelli dei pilastri e nelle chiavi di volta degli archi. Nella seconda

cappella a sinistra la volta a botte è tutta rivestita di tormelle quadrate

in rilievo, intagliate nei più svariati motivi floreali e zoomorfi a comporre

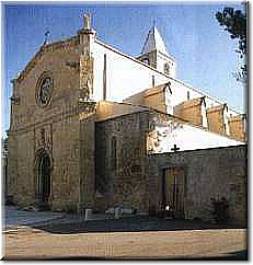

un'esuberante fantasia di forme e di colori. 7. Padria: Chiesa parrocchiale

di Santa Giulia (1520 circa). Di questo

nutrito gruppo di chiese gotico-aragonesi del Meilogu la parrocchiale La parrocchiale di Santa Giulia di Padria è uno dei capolavori dell'architettura gotico-aragonese in Sardegna La facciata in conci di arenaria dorata, chiusa fra i contrafforti obliqui che si prolungano sopra la cornice in gradoni ornati da due statue di profeti, il portale gigliato con i due pilastrini che si slanciano oltre l'arco a tutto sesto a sostenere due figure mostruose, il magnifico campanile a canna quadrata, l'interno mononavato ripartito in cinque campate voltate a crociera, i capitelli e le mensoline scolpiti con figure di angeli e di suonatori di liuto o di flauto, ogni elemento, si può dire, di questo raffinato gioiello dell'architettura catalana in Sardegna è servito da modello, mai eguagliato, per le sue eccellenti imitazioni e variazioni. Scoprirla per ultima è come veder confluire, andando a ritroso nel tempo, gli esercizi di stile nell'esemplarità del capolavoro: a conferma che, nell'arte, la perfezione si presenta spesso al principio, ma può essere gustata appieno soltanto alla fine. |

|||||||||||

|

|

|||||||||||

|

|