Castelsardo

|

|

|

|

Altitudine:

m.114 Superfìcie: kmq 45,48 Abitanti: 5.314 |

|

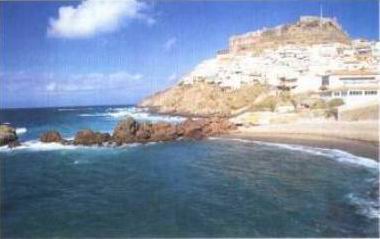

Il paese

arrampicato sulla roccia |

|

II paese, posto su un

alto promontorio roccioso, si affaccia sul mare da una posizione privilegiata,

che gli apre alla vista l'ampio arco del Golfo dell'Asinata e per un buon

tratto la costa gallurese. Al sommo del borgo medioevale, cinto da bastioni

arcigni, è il Castello che di tutta questa regione finché poté fu il

presidio. Intorno al castello, e insieme ad esso, Castelsardo (ma fu

chiamato allora Castel Genovese) nacque intorno al 1100, al tempo della

lunga contesa fra genovesi e pisani, per iniziativa dei Doria che ne fecero

il caposaldo del loro dominio sulla Sardegna settentrionale. Cambiò nome,

diventando Castell'Aragonese, nel 1448, quando gli spagnoli sconfissero il

ribelle Nicolò Doria; fu infine ribattezzato col nome che ancora porta nel

1769 dai governanti sabaudi. Da allora tutt'intorno

alla rocca, dovunque lo consentissero il mare che gli sta davanti e le rocce

che lo sostengono, nel tempo il paese si è dilatato, digradando lungo i

fianchi del colle, via via meno ripidi, invadendo il breve tratto

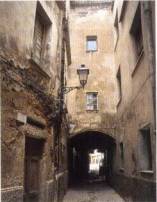

pianeggiante e spingendosi fin sulle alture che si levano alle sue spalle. Quasi immutato e rimasto

il suo nucleo storico, che ha conservato intatte le sue stradine ripide e

strette, le antiche case, le belle chiese. Sorte diversa ha avuto il

Castello, del quale restano il portale d'ingresso, una torre, alcune stanze

e le scuderie. Nel Castello oggi ha

sede il Museo dell'Intreccio mediterraneo nel quale sono esposti, fra l'altro, i cestini opera delle artigliane

locali. Sospesa sul mare sembra

essere la Cattedrale intitolata a Sant'Antonio Abate che fu costruita fra

la fine del Cinquecento e i primi anni del Seicento nel luogo dove sorgeva

un'antica chiesa romanica benedettina. Alle sue spalle si leva

l'alto campanile di trachite bruna dalla cupola di maiolica. Nella cattedrale (ma

oggi, trasferita a Tempio la sede episcopale, è Vi sono altari settecenteschi

scolpiti nel legno di ginepro. Notevole, in particolare, il retablo di

Sant'Antonio Abate, scolpito nel 1738 da ignoti artigiani sassaresi, ed è un

esempio unico in Sardegna il complesso ligneo della Cappella di San Filippo

Neri, forse del Seicento. Risale invece sicuramente

al 1740, ed è opera di due ebanisti sassaresi. Antonio Sanna e Francese

Carta, il retabto della Madonna del Carmelo. L'opera in assoluto più

importante è un dipinto raffigurante una Madonna con Bambino e angeli. È una delle quattro

tavole (le altre tre sono conservate nella vicina aula capitolare) di un

grande retablo smembrato nell'Ottocento, opera di un artista del quale ci è

ignoto il nome, ma che gli studiosi conoscono come il "Maestro di

Castelsardo". Il pittore, di origine

catalana, venuto in Sardegna nella seconda metà del Quattrocento, vi operò

per due decenni. Il retablo, dipinto a

tempera con ritocchi ad olio, risale all'ultimo decennio del XV secolo. Di grande pregio l'organo

della cattedrale, costruito nei primi anni del Settecento. In un cortile alle spalle

della cattedrale sta, col convento al quale è annessa, la chiesa

trecentesca di Santa Maria, nella quale sono custodite due opere di notevole

rilievo: un crocifisso detto, per la colorazione scura assunta dal legno, il

Cristo Nero, e un fece Homo chiamato La Pieddai (La Pietà). La chiesa appartiene

alla Confraternita di Santa Croce, depositaria della tradizione del

Lunissanti, rito di origine medioevale che si ripete ogni anno il lunedì

precedente la Pasqua. Al rigido rituale

presiede il Priore della Confraternita, che sceglie gli

"apostoli", portatori dei dieci simboli della Passione (la croce,

la corona di spine, i chiodi ecc.), e i dodici cantori, raggruppati in tre

cori di quattro elementi ciascuno, secondo i canoni della musica vocale

sarda. Dopo la messa nella

cattedrale i confratelli, seguiti dalla folla, portano in processione il

Cristo Nero e una copia in gesso della Pieddai per le strade del paese e poi

nella chiesa romanica di Nostra Signora di Tergu, a otto chilometri da

Castelsardo, dove si celebra una solenne funzione accompagnata dall'attitu,

il tradizionale canto funebre sardo. Il ritorno a Castelsardo

avviene di notte, e al lume dei ceri portati dalla folla e di lampade a olio

sospese ai muri. Durante il lungo cammino ciascuno

dei tre cori esegue più volte un solo canto processionale: il Miserere il

gruppo di testa, lo Stabat Mater quello centrale, lo Jesus l'ultimo, portando

uno dei simboli della Passione: un teschio, l'Ecce Homo e il Crocifisso.

Durante il canto la processione si arresta; cosi, lentamente, raggiunge la

Chiesa di Santa Maria dove già a tarda sera viene celebrata la messa

solenne. |