Bonorva

|

|

|

|

Altitudine: m 508 Superficie: kmq 149,55

Abitanti: 4.257 |

|

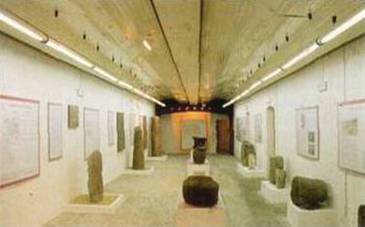

Una sala dei museo civico archeologico |

|

Il paese, il maggiore e probabilmente

il più ricco del Meilogu, è posto a mezza costa, su un pendio ripido e in più

punti aspro: ha alle spalle il vastissimo altipiano di Campeda e davanti, ai

suoi piedi, l'ampia piana di Santa Lucia che si allarga verso oriente.

L'abitato, di grande decoro, rivela per chiari segni

un solido benessere e un grado elevato di sviluppo civile: qui, prima che

in molti altri luoghi della Sardegna pastorale, l'allevamento del bestiame

adottò tecniche evolute; qui si sviluppò una borghesia che alle solide basi

economiche univa vivaci inclinazioni culturali e una speciale attenzione per

la cultura tradizionale. Patria di studiosi della lingua sarda e di poeti

dialettali (il maggiore, autore di composizioni alle quali viene riconosciuta

grande dignità letteraria, fu Paolo Mossa,

assassinato nel 1892 da due banditi, Francesco Derosas e Pietro Angius,

assoldati come sicari da suoi misteriosi nemici), Bonorva si ritiene custode

legittima della purezza della lingua logudorese. Qui è ancora attiva

l'industria casearia, il cui primo stabilimento vi fu impiantato fin dalla

fine dell'Ottocento. Qualche beneficio deriva al paese anche dallo

sfruttamento delle acque minerali delle Fonti di

Santa Lucia. Di pregio notevole la chiesa parrocchiale di Santa Maria

Bambina, bella costruzione gotico-aragonese del

XVI secolo; ha un bei portale ad arco sormontato da un ornamento di forma

triangolare di ispirazione classica. L'interno, a navata unica, è suddiviso

in cinque campate, secondo uno schema ricorrente nell'architettura

sardo-aragonese del Meilogu. Lo sviluppo economico e civile di Bonorva, che

acquistò rapidamente importanza come centro agricolo, ebbe inizio fra il

Cinquecento e il quasi tutte riutilizzate in età

altomedioevale. Tra quelle visitabili sono la Tomba detta del

"Capo", che in periodo paleocristiano fu

trasformata in chiesa ed ha affreschi bizantini alle pareti, e la

Tomba a Camera, con copertura a due spioventi che sembra riprodurre il tetto

di una casa prenuragica. Fra gli ipogei scavati nel pianoro

il più bello e articolato è quello che conserva il focolare rituale. In

posizione dominante rispetto alla Necropoli di Sant'Andrea Priu si trova un grande masso a forma di toro, conosciuto come il

"Toro Sacro", o anche come il "Campanile". È probabile

che la singolare "scultura", mancante però della testa, sia stata

modellata dagli agenti atmosferici e poi rifinita dall'uomo forse con intenti

religiosi: la figura del toro,

simbolo della fertilità e della vita, è spesso presente nelle domus de janas

risalenti all'Età del Rame (3500 - 2700 a.C.). A sud dell'abitato, infine, si

trovano due muraglie difensive che sembrano fronteggiarsi: una, sulla sommità

dell'altipiano, di costruzione punica, la seconda, più a est, di fattura

nuragica: sembra che si possa dedurne che, intorno al V secolo a.C., la penetrazione

punica si arrestasse al limite dell'altipiano, contrastata dai popoli

nuragici. Nel 1999 è stato allestito, nei locali

dell'ex convento francescano, il Museo civico archeologico, nel quale, col

supporto di reperti di grande valore scientifico e di pannelli didascalici,

vengono ricostruite, secondo un itinerario a ritroso

nel tempo, la storia e la preistoria del territorio, dall'età moderna a

quelle più remote.

|

|

La gallina prataiola La gallina prataiola è

presente, nel Nord Sardegna, soltanto in due aree limitate, nei tenitori

comunali di Bonorva (nell'oasi faunistica di Monte Cacau) e di Ozieri (in un'oasi del WWF). Animale di dimensioni

medio-grandi, con un'apertura alare di quasi 90 centìmetri, la gallina

prataiola dimora negli ambienti aperti, coltivi estensivi, steppe e macchia

mediterranea diradata. Camminatore sulle piccole distanze,

tende a mantenersi al coperto nell'erba, alzandosi in volo con una certa

riluttanza. L'osservazione può essere effettuata

più facilmente all'inizio delta primavera, durante il periodo dei

corteggiamenti, quando i maschi, gonfiando le piume e aprendo a ventaglio la

coda. compiono balzi verticali ben visibili anche a

distanza. La popolazione italiana, dopo l'estinzione in Sicilia e la quasi

totale scomparsa dalla Puglia, è all'incirca confinata esclusivamente in

Sardegna, dove è concentrata una delle più vitati

popolazioni conosciute in Europa, stimata in 2000-2500 individui, con

una tendenza dinamica volta alla stabilità. |